Já ficou no passado o tempo em que Le Corbusier chamava a casa de “máquina de morar”. Agora, num tempo em que os profetas tecnológicos propagam que em breve será possível imprimir uma casa, (ou, ao menos, parte de seus componentes construtivos), é pertinente rememorar um acontecimento exemplar no que diz respeito ao movimento pendular de amor e ódio entre o artesanal e a indústria na produção da arquitetura brasileira.

O episódio ocorreu em 1961, ou seja, há quase seis décadas: simultaneamente, Sergio Ferro projetou duas casas para provar uma tese que relaciona arquitetura, economia e política. Aos 23 anos, ele cursava o quarto ano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e despontava como um imberbe contestador da vanguarda estabelecida – leia-se aqui Vilanova Artigas e a nascente escola paulista, o movimento brutalista local.

Formando um trio com Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, Ferro transitava entre a política, o teatro, as artes plásticas e a arquitetura. Nos anos anteriores, ele havia se horrorizado com as condições precárias dos operários nos canteiros de obras de Brasília. Na nova capital brasileira, ele acompanhou a construção de um prédio no setor comercial. De volta a São Paulo, o jovem integrou um grupo de estudos formado por intelectuais da USP que se reunia para decifrar O Capital, de Karl Marx. Imediatamente, Ferro começou a traçar um paralelo entre a ideologia do alemão e a construção civil.

Mas, voltemos ao episódio: ao ter a oportunidade de desenhar simultaneamente as duas residências, ele aproveitou para comparar, na prática, qual seria o modelo mais adequado para o estágio tecnológico do Brasil naquele momento:

Segundo Marx, há dois tipos de manufatura: a serial e a heterogenia”

Ferro contou-me, no ano passado, numa conversa em Grignan, na Provença [após ser preso por dois anos pela ditadura militar, ele seguiu para o exílio na França, onde vive há 45 anos]. A manufatura heterogenia, ele explica utilizando o exemplo do próprio teórico alemão, é como uma fábrica de relógio, onde são montados aparelhos com peças advindas de vários locais. “É como o canteiro de obras na Europa, agora, com vários componentes industrializados”, explicou. Já a manufatura serial pode ter como exemplo o canteiro de obras tradicional, onde são realizadas diversas operações que transformam os materiais, como, por exemplo, a mistura entre água, cimento e agregados, que cria o concreto.

Não podemos perder de vista que, tanto naquele momento quanto agora, é outra a realidade dos países industrializados e a do Brasil. Contudo, parte das referências arquitetônicas utilizadas pelos projetistas brasileiros advém do contexto desenvolvido. Em outras palavras, mesmo sem poder aplicá-lo na íntegra, herdamos o imaginário moderno criado pelos pioneiros europeus que levantaram a bandeira da industrialização dos componentes construtivos, apostando em transformar os canteiros de obra em montagens de componentes, tal como a manufatura heterogenia de Marx.

Percebendo o descompasso, Ferro propôs colocar em prática situações opostas para sentir como elas se comportariam: fez uma experiência, transformando situações reais em pesquisa e os projetos, em laboratório. “São quase teses”, explicou, “em que eu quis testar as duas formas de manufatura”.

Como característica comum, as duas casas tinham programa e área construída semelhantes, cerca de 200 metros quadrados. Ambas foram encomendadas por integrantes da classe média progressista e a construtora também foi a mesma, a Cenpla, que era dirigida por um jovem e paciente engenheiro – Osmar Penteado de Souza e Silva, que edificou dezenas de casas vanguardistas do período, criadas por profissionais como Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Eduardo de Almeida.

Outro item que as conecta é a espacialidade, que aproxima os setores domésticos, diluindo fronteiras entre as áreas sociais, de serviço e íntimas. Transformadora, tal configuração pretendia aproximar os membros da família, quebrando paradigmas comportamentais. Sem analisar se deram resultados práticos na mudança do comportamento de seus usuários, essas experiências foram possíveis graças à liberdade que os clientes concederam. Ambos eram jovens professores universitários de humanidades.

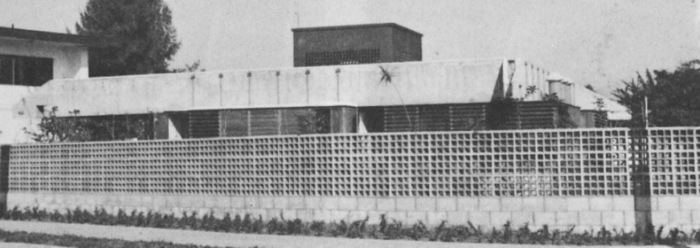

Para testar a manufatura heterogenia, Ferro utilizou painéis pré-moldados na primeira casa, construída em São Paulo, no bairro do Butantã, perto da USP. A encomenda partiu de um jovem casal, com dois filhos pequenos: a pedagoga Cynira Stocco, que dirigiu o Colégio Vera Cruz, e o historiador Boris Fasto. A família foi abrigada sobre uma laje de concreto aparente, com planta quase quadrada, apoiada em quatro pilares centrais, que conformam um núcleo central quadrado, com três metros de lado. Dessa maneira, a laje possui balanços incríveis mas que são quase imperceptíveis. Ou seja, a audácia estrutural é praticamente camuflada, como se tivesse vergonha de exibicionismos tectônicos.

O protagonismo é das divisórias pré-fabricadas, que mesclavam painéis com placas de cimento amianto, com peças de perobinha do campo e venezianas com paletas móveis, de aço. As peças de madeira, ora comportam-se como painéis pivotantes que integram os espaços, ora são divisórias fixas, que assumem a forma de armários embutidos. “As possibilidades da ‘nossa’ indústria tentam continuamente o arquiteto”, escreveu Ferro quando a casa foi publicada na Acrópole, um revista de arquitetura, em 1965. “Economicamente nem sempre se justificam: são raros os projetos com alcance necessário para um resultado compensador”, concluiu. Para Ferro, a experiência não foi bem-sucedida. Quando visitou a casa pela primeira vez, o professor de história da arquitetura Carlos Lemos disse que a construção não era uma casa, mas sim uma tese.

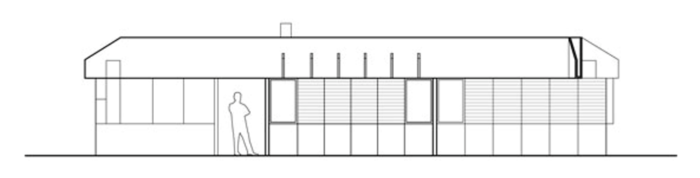

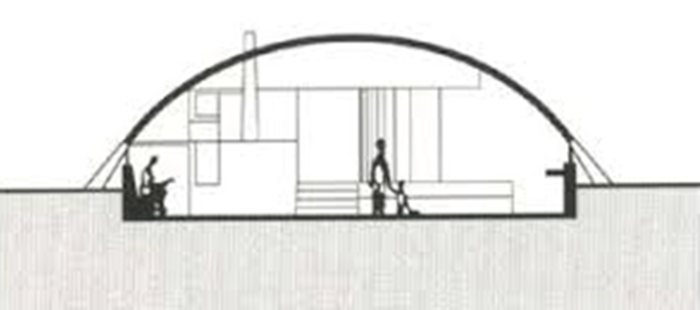

A 17 quilômetros de distância, a segunda casa foi construída em Cotia, uma extensão da zona oeste de São Paulo. Quem a encomendou foi Bernardo Issler, um professor de geografia que posteriormente dirigiu a Faculdade Casper Líbero. Ferro contou que o cliente um dia chegou em seu escritório e disse que tinha uma quantidade de dinheiro, que não era muito, e iria ficar um ano fora da cidade, dando aulas em outro estado. Ele depositou a quantia na conta do arquiteto e queria a casa pronta quando voltasse. “Ele nunca me pediu para ver um desenho”, lembrou o arquiteto: “Eu tinha aquela coragem de estudante, que não tem autocensura e todas as certezas e convicções”.

A casa foi construída praticamente por um pedreiro só e é coberta por uma abóbada de tijolos. Para o arquiteto, ela se mostrou mais adequada ao estágio tecnológico brasileiro daquela época e acabou abrindo uma nova vertente na arquitetura paulista, tanto no que diz respeito ao uso do tijolo e da abóboda, quanto na teoria em relação à habitação social. Em outras palavras, o projeto de Cotia reverberou em obras de arquitetos tão díspares quanto Marcos Acayaba, Joan Villà e o grupo Usina.

Hoje, a casa que “venceu” a disputa entre as manufaturas perdeu sua função de abrigo doméstico. A abóbada abriga um buffet. A casa “perdedora”, contudo, segue servindo de morada para o intelectual que a encomendou. Ele mesmo vive uma relação conflituosa com a casa. Com o passar dos anos, a espacialidade libertária foi restrita por uma parede que separa a parte íntima da social, e a casa ganhou um anexo. O proprietário contou que décadas após terminar a construção, reencontrou casualmente o mestre de obras que a executou na rua comercial do bairro. “Não me lembro a palavra que ele usou, mas demostrou ter tido pena de executar os painéis. "Se o senhor quiser, podemos construir paredes de verdade, não fica muito caro”, sugeriu. O cliente desconversou e segue abrigado pelos painéis pré-fabricados, que são protegidos pelo patrimônio histórico.