No vocabulário da meteorologia, um raio é uma descarga de grande intensidade que ocorre na atmosfera, entre duas regiões eletricamente carregadas. Seja no interior de uma nuvem, entre duas delas, ou ainda entre uma e o solo. Em razão de sua intensidade, um raio é sempre perigoso. Desabando sobre uma árvore, ele pode parti-la ao meio. Daí porque qualquer um tem todo o direito de se sentir, no mínimo, bem incomodado, à simples menção da frase “vá para o raio que o parta”.

Ainda assim, um raio que desabou sobre o cenário artístico brasileiro, em fevereiro de 1922, foi particularmente bem-vindo. Provocado pelo choque entre o academicismo reinante no País, e as vanguardas, de todas as matizes, que pululavam em solo europeu, seu efeito foi rápido e fulminante. Das artes plásticas à arquitetura, da música ao design, a cisão foi quase absoluta. E nada mais foi como antes.

Ao interpor os conceitos de modernidade e território nacional, a mostra “Raio-que-o-parta: ficções do moderno no Brasil” , merece uma visita prolongada. Em cartaz até o dia 7 de agosto, na unidade 24 de maio do Sesc, “Raio” lança um olhar atento e inspirado sobre esse momento fundamental de afirmação da cultura nacional. Isso, em pleno centro histórico paulistano e a poucos passos do icônico Teatro Municipal – palco cênico, por excelência, dos eventos de 22.

“Procuramos mostrar ao público que arte moderna já era discutida por muitos artistas, intelectuais e instituições de norte a sul do País, e não apenas em São Paulo”, argumenta o crítico de arte Raphael Fonseca, um dos curadores da mostra, que na montagem trabalhou ao lado de um coletivo de pesquisadores – Aldrin Figueiredo, Clarissa Diniz, Divino Sobral, Marcelo Campos, Paula Ramos e Fernanda Pitta.

Ao todo, são cerca de 600 obras, de 200 artistas, como Genaro de Carvalho, Anita Malfatti, Tomie Ohtake, Pagu, Tarsila do Amaral e Mestre Vitalino, entre outros, menos ou mais conhecidos. “Acredito que além de ampliar o raio geográfico, diversificar a representação, indo além da linguagem pictórica, foi essencial para expressar a visão das muitas modernidades, e não apenas de uma, unificadora, que se manifestaram no Brasil durante o período”, considera Fonseca.

Para além de pinturas e esculturas, o projeto tem o mérito de incorporar uma extensa base documental, incluindo objetos de uso cotidiano, pratarias e adereços. A eclética arquitetura do período, bem como seus desdobramentos, na forma do design de móveis e de interiores não foi diretamente contemplada. Mas, definitivamente, está presente como pano de fundo.

Desde as casas "Raio-que-o-parta'' – estilo arquitetônico encontrado nas fachadas de antigas casas da cidade de Belém, no Pará, que, inclusive, empresta seu nome à mostra –, até as muitas fotos de edifícios e fábricas, antenas e pavilhões, construídos, tanto nas modernas avenidas do eixo Rio- São Paulo, como em pleno sertão nordestino, ou ainda em meio à imensidão da Floresta Amazônia.

Febre paraense na década de 1950, a onda do "Raio-que-o-parta'' – caracterizado pela justaposição de cacos de azulejos para produzir fachadas geométricas, anguladas e coloridas –, não se restringiu às elites locais. Livremente apropriado por todas as camadas da sociedade, o conceito foi aplicado a várias construções locais, com o objetivo declarado de “modernizar” o que era considerado obsoleto.

Um desejo comum, à época, a todos os setores da criação artística nacional, incluindo o desenho de mobiliário. Reinterpretados pelos “designers”, do período – em sua maioria arquitetos recém-chegados ao País –, conceitos desenvolvidos pelo Art- Déco e pela Escola Bauhaus, então em pleno funcionamento na Alemanha, passaram a encontrar sua expressão também por aqui. Em particular, na produção de três personagens referenciais no período.

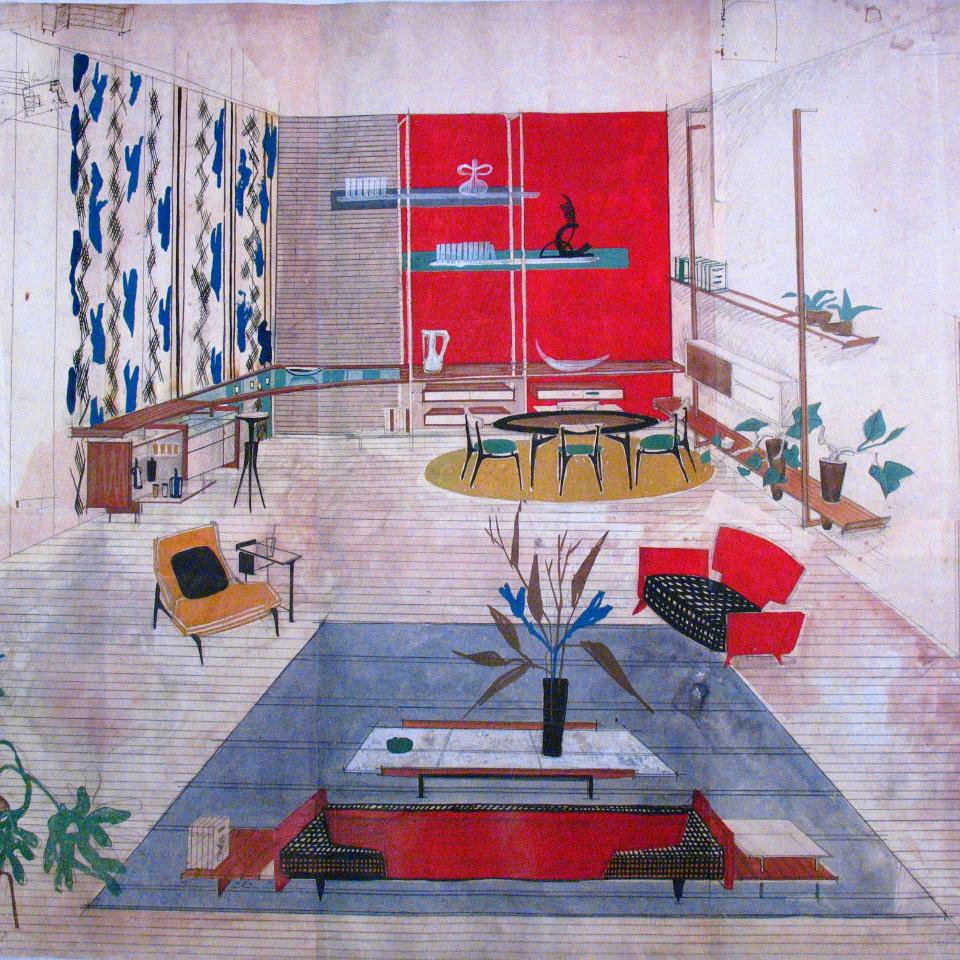

Amigo de Oswald de Andrade, o pintor suiço John Graz, participou da semana das artes com sete de suas telas. Artista multifacetado, e nosso primeiro decorador, Graz se notabilizou por seus estudos a guache, que levavam a seus clientes uma visão completa e integrada de ambientes residenciais, incluindo, além do mobiliário, os acessórios e seus revestimentos. Tal qual hoje fazem nossos designers de interiores.

Produzidos hoje pela Dpot, a partir de arquivos pertencentes ao Instituto John Graz, (institutojohngraz.org.br) , seus desenhos, à sua época, nunca chegaram a ser produzidos em série. Dentro de um processo que, segundo os responsáveis da marca, ainda está em pleno andamento, foram cinco as peças já editadas pela marca paulistana: um sofá, uma poltrona – com ou sem um apoio para os pés –, além de uma mesa e de uma cadeira.

Já o ucraniano Gregori Warchavchik, considerado o primeiro arquiteto modernista em atuação no País, chega ao Brasil em 1923, no auge da agitação modernista. Como ocorreu a muitos de seus pares, começou a desenhar móveis para equipar os espaços que projetava. Entre eles, a primeira obra de arquitetura reconhecidamente moderna implantada no Brasil: a célebre Casa Modernista da Rua Santa Cruz, em São Paulo.

Desenhando a partir dos parâmetros elencados pela Bauhaus – devidamente adaptados à realidade local –, seus móveis, construídos com base em madeiras nativas, têm no geometrismo um dos seus pontos fortes. Desenhado em 1928 para compor a Casa Modernista, seu carrinho de chá, por exemplo, é hoje um dos best-sellers da marca paulistana Etel, que detém os direitos de produção do mobiliário assinado pelo arquiteto.

Irreverente, provocador, mas essencialmente movido pelo ideal modernista de romper com as convenções, o carioca Flávio de Carvalho se forma em engenharia civil na Inglaterra, em 1922. Pouco tempo depois, se transfere para São Paulo, onde, além de trabalhar como arquiteto, começa a ter um contato mais estreito com os modernistas locais – em especial, Mário e Oswald de Andrade.

Considerado um dos pioneiros do modernismo na arquitetura brasileira, Flávio imprimia um caráter transgressor a tudo o que fazia, da pintura ao desenho de mobiliário. Não satisfeito em radicalizar no projeto de sua casa em Valinhos, interior de São Paulo, o arquiteto se dedicou a desenhar todos os seus móveis. Dentre eles, a icônica FDC1, uma poltrona absolutamente inovadora para sua época, com estrutura de ferro e tiras de couro aparentes, comercializada pela Futon Company. A forma redonda do encosto, sua inclinação, as tiras de couro pendentes. Um objeto, esteticamente, no limite entre a arte e o design, e que no entender de muitos remete diretamente à arte tribal, a uma máscara indígena. Mas que, conforme sugere o título da mostra em cartaz no Sesc, definitivamente ajudou a rasgar os céus da nossa criação, revelando uma, entre as muitas porções, ricas e distintas de nossa modernidade. Inclusive de nosso nascente design.